Как определить глубину промерзания грунта для фундамента

Обновлено: 16.06.2024

Расчёт глубины заложения фундамента

Расчет глубины заложения фундамента с помощью онлайн-калькулятора по СНиП. Определение глубины заложения фундамента по регионам России.

Все калькуляторы Также можно рассчитать- Включить калькулятор

- Расчёт

- Результаты расчета

- Справка

Исходные данные

Глубина заложения фундамента для города Москва *

| Среднесуточная температура воздуха в помещении, ⁰C | Глубина заложения — d, м | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | Не менее 0,5 | ||||

| 5 | Не менее 0,45 | ||||

| 10 | Не менее 0,39 | ||||

| 15 | Не менее 0,34 | ||||

| 20 | Не менее 0,28 | ||||

Расчетная глубина промерзания для города Москва *

| Вид грунта (который промерзает) | Глубина промерзания грунта при среднесуточной температуре воздуха в помещении — df, м | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 0⁰C | 5⁰C | 10⁰C | 15⁰C | 20⁰C | |

| Глина и суглинок | 1 | 0,89 | 0,78 | 0,67 | 0,56 |

| Супесь, песок пылеватый и мелкий | 1,21 | 1,08 | 0,94 | 0,81 | 0,67 |

| Песок средней крупности, крупной или гравелистый | 1,3 | 1,16 | 1,01 | 0,87 | 0,72 |

| Крупнообломочные грунты | 1,47 | 1,31 | 1,15 | 0,98 | 0,82 |

Нормативная глубина промерзания для города Москва *

| Вид грунта (который промерзает) | Глубина промерзания — dn, м |

|---|---|

| Глина и суглинок | 1,11 |

| Супесь, песок пылеватый и мелкий | 1,34 |

| Песок средней крупности, крупной или гравелистый | 1,44 |

| Крупнообломочные грунты | 1,63 |

Глубина заложения фундамента (d) – это проектная величина, которая определяет уровень заложения подошвы фундамента, в зависимости от инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий местности и особенностей возводимого здания. Знание этого коэффициента позволяет построить надежное основание, которое гарантированно выдержит вышележащее строение, предопределит его устойчивость и долговечность.

Мы предлагаем вам выполнить расчет глубины заложения фундамента онлайн с помощью нашего калькулятора. Алгоритм работы программы работает на основании данных актуального СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2011 «Строительная климатология»), что позволяет рассчитать верную и точную величину для вашего случая. В базе данных нашего сервиса есть все регионы России, в том числе отдельные города Ленинградской и Московской области.

В результате расчета вы получите объективное значение глубины заложения фундамента на основании нормативного и расчетного показателя глубины промерзания грунта, уровня залегания подземных вод, а также среднесуточной температуры воздуха в прилегающем помещении.

Данные подходят при расчете ленточного и монолитного фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома, из пеноблоков, из кирпича или любого другого материала. Также результат можно применять к хозяйственным и садовым сооружениям, гаражам, баням и т.д.

Определение глубины заложения фундамента

Для того чтобы работать с нашим калькулятором определения глубины заложения фундамента от вас не требуются специальные знания. Подготовительный этап включает выполнение нескольких простых шагов:

- выберите регион проживания и город;

- укажите тип сооружения (неотапливаемое, отапливаемое, с цоколем, подвалом);

- введите глубину залегания подземных вод;

- выберите тип грунта под подошвой фундамента;

- нажмите кнопку «Рассчитать».

Единственные два пункта, с которыми у вас могут возникнуть трудности – это определение уровня водоносного горизонта и исследование типа почв под фундаментом. Если вы не знаете, как их определить, читайте справку чуть ниже.

Если вы не знаете, как рассчитать глубину заложения фундамента для дома, пожалуйста, ознакомьтесь со справочной информацией чуть ниже.

От чего зависит глубина заложения фундамента?

Первоначальный этап работ, перед возведением дома, связан с организацией предварительных инженерных изысканий участка. Для проведения такого рода работ, многие люди привлекают специализированные компании, однако стоимость геолого-гидрологического исследования местности достаточно велика, особенно в столичных регионах. Некоторые пытаются выполнить данный анализ самостоятельно, но не у всех хватает знаний и смелости закончить свое начинание. Мы все же предлагаем вам попробовать определить необходимые характеристики вручную своими силами, и несмотря на то, что результат может быть не таким точным, этого будет вполне достаточно для получения общего представления.

Грунтовые воды

Проблема высокого уровня подземных вод ставит крест на очень многих строительных проектах, поэтому заранее важно узнать, на какой глубине они залегают.

Если ваш участок расположен на холме или любой другой возвышенности, и ко всему прочему вы не расположены на ее склоне, то с большой долей вероятности неприятности, связанные с грунтовыми водами, вас никак не коснутся. Во всех остальных случаях нужно будет воспользоваться одним из предложенных способов.

- Первый способ. Походите по округе и узнайте, нет ли, рядом водоемов, рек и болот. Если такие имеются и окружающий рельеф представлен равниной, то УГВ будет достаточно высоким и, скорее всего, подтопления вам не избежать. Сразу подумайте о будущих проблемах, есть ли у вас возможности для организации правильного дренажа.

- Второй способ. Сходите к соседям, у которых есть колодец. Попросите разрешения воспользоваться им. Найдите обычную веревку, сделайте на ней отметки маркером, привяжите к концу что-нибудь тяжелое. Спускайте вниз, как услышите всплески воды, поднимайте. Рулеткой рассчитайте полученное значение, не забывая вычесть высоту колодца. Важно делать расчет, когда скважина полностью заполнена и из нее не отбиралась вода, как минимум в течение суток.

- Третий способ. Самостоятельно определить уровень залегания подземных вод можно и с помощью обычного садового бура. Сделайте отверстие глубиной в 2 метра, подождите день. Если оно заполнится водой, с помощью мерного шнура определите точную глубину водоносного слоя и запишите это значение, оно еще пригодится. Если же дыра оказалась сухой, то теперь выкопайте яму глубиной в 2 метра и повторите первый шаг. В случае, когда даже на этой глубине не оказалось воды, вас можно поздравить, так как вы избежали всех проблем, связанных с подтоплениями.

Геология

Провести инженерное изыскание верхних слоев грунта немного сложнее, так как для изучения потребуется больше знаний, а для проведения работ – больше сил.

Вам необходимо выкопать ямы по углам и в центре участка глубиной около 2-3 метров, для того чтобы можно было оценить почвенный профиль. После того, как выкопаете необходимые отверстия и выровняете стенки, сфотографируйте почвенный разрез, запишите последовательность слоев и сделайте для себя пометки особенностей каждого пласта.

На самом верху, в абсолютном большинстве случаев, расположен рыхлый темный плодородный слой почвы глубиной не более 15 см. При строительстве фундамента он обязательно удаляется, из-за своей неоднородности и наличия большого количества органики.

Далее приходится иметь дело с песчаными и глинистыми слоями. Наиболее предпочтительными в строительстве являются песчаные и супесчаные почвы, так как чем меньше фракция и выше дисперсность, тем лучше грунт впитывает влагу, а значит хуже всего подходит для строительства. Глинистые грунты избегают именно из-за этих качеств – они дают неравномерную усадку, глубоко промерзают и легко поднимают/опускают постройку, под влиянием сил морозного пучения. Если в котловане преобладают такие почвы, обязательно создается песчано-гравийная подушка.

Для того чтобы определить тип грунта, читайте нашу статью « Классификация грунтов, особенности и тонкости », в ней дается подробное описание каждого слоя с иллюстрациями.

Промерзание грунта

Один и тот же грунт при разных температурных условиях, может обладать диаметрально-противоположными свойствами, поэтому этот фактор обязательно нужно учитывать при определении глубины заложения фундамента. Соответственно, появляется третий важный показатель, который необходимо знать – глубина промерзания грунта (df).

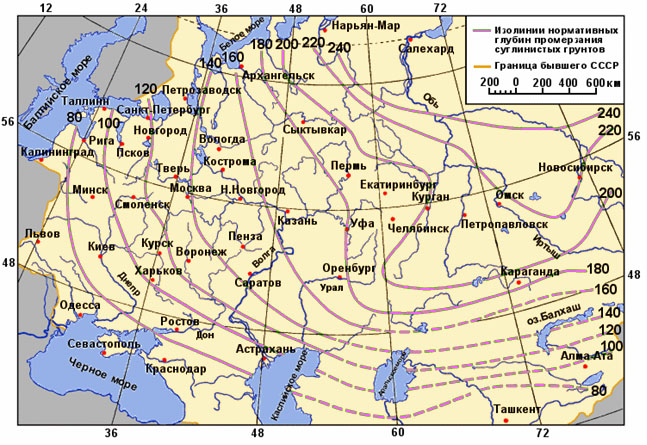

Для того чтобы узнать точное значение этой величины, мы рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором глубины промерзания грунта. Усредненные значения, можно посмотреть на карте чуть ниже, она составлена на основании данных СНиПа 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет глубины заложения фундамента на нашем сайте не требует отдельного расчета показателя промерзания. Выберите в интерфейсе регион проживания и данные рассчитаются автоматически.

Как рассчитать глубину заложения фундамента?

После того, как у вас на руках будут все результаты, рассчитать глубину заложения фундамента самостоятельно не составит труда. Существует таблица из СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», сопоставляя данные с которой, можно узнать необходимую величину.

Наименование грунта под подошвой фундамента

Глубина заложения фундамента

Уровень грунтовых вод ≤ 2 м от глубины промерзания

Уровень грунтовых вод > 2 м от глубины промерзания

Скальные, крупнообломочные, гравий, пески (крупные, средние)

Не зависит от глубины промерзания

Не зависит от глубины промерзания

Пески (мелкие, пылеватые)

Не менее глубины промерзания

Не зависит от глубины промерзания

Супеси (текучесть IL < 0)

Не менее глубины промерзания

Супеси (текучесть IL ≥ 0)

Не менее глубины промерзания

Не менее глубины промерзания

Суглинки, глины (текучесть IL < 0)

Не менее глубины промерзания

Суглинки, глины (текучесть IL ≥ 0)

Не менее глубины промерзания

Особенности – советы

-

Старайтесь выбрать участок, на котором преобладают грунты крупных фракций (гравий, песок, супесь).

Минимальная глубина заложения фундамента – 50 см. При благоприятных геолого-гидрологических условиях, это величина принимается за стандартную.

По возможности, основание закладывать выше уровня грунтовых вод, иначе придется потратить много денег на создание качественного дренажа.

Глубина заложения фундамента (d) – это проектная величина, которая определяет уровень заложения подошвы фундамента, в зависимости от инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий местности и особенностей возводимого здания. Знание этого коэффициента позволяет построить надежное основание, которое гарантированно выдержит вышележащее строение, предопределит его устойчивость и долговечность.

Мы предлагаем вам выполнить расчет глубины заложения фундамента онлайн с помощью нашего калькулятора. Алгоритм работы программы работает на основании данных актуального СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2011 «Строительная климатология»), что позволяет рассчитать верную и точную величину для вашего случая. В базе данных нашего сервиса есть все регионы России, в том числе отдельные города Ленинградской и Московской области.

В результате расчета вы получите объективное значение глубины заложения фундамента на основании нормативного и расчетного показателя глубины промерзания грунта, уровня залегания подземных вод, а также среднесуточной температуры воздуха в прилегающем помещении.

Данные подходят при расчете ленточного и монолитного фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома, из пеноблоков, из кирпича или любого другого материала. Также результат можно применять к хозяйственным и садовым сооружениям, гаражам, баням и т.д.

Определение глубины заложения фундамента

Для того чтобы работать с нашим калькулятором определения глубины заложения фундамента от вас не требуются специальные знания. Подготовительный этап включает выполнение нескольких простых шагов:

- выберите регион проживания и город;

- укажите тип сооружения (неотапливаемое, отапливаемое, с цоколем, подвалом);

- введите глубину залегания подземных вод;

- выберите тип грунта под подошвой фундамента;

- нажмите кнопку «Рассчитать».

Единственные два пункта, с которыми у вас могут возникнуть трудности – это определение уровня водоносного горизонта и исследование типа почв под фундаментом. Если вы не знаете, как их определить, читайте справку чуть ниже.

Если вы не знаете, как рассчитать глубину заложения фундамента для дома, пожалуйста, ознакомьтесь со справочной информацией чуть ниже.

От чего зависит глубина заложения фундамента?

Первоначальный этап работ, перед возведением дома, связан с организацией предварительных инженерных изысканий участка. Для проведения такого рода работ, многие люди привлекают специализированные компании, однако стоимость геолого-гидрологического исследования местности достаточно велика, особенно в столичных регионах. Некоторые пытаются выполнить данный анализ самостоятельно, но не у всех хватает знаний и смелости закончить свое начинание. Мы все же предлагаем вам попробовать определить необходимые характеристики вручную своими силами, и несмотря на то, что результат может быть не таким точным, этого будет вполне достаточно для получения общего представления.

Грунтовые воды

Проблема высокого уровня подземных вод ставит крест на очень многих строительных проектах, поэтому заранее важно узнать, на какой глубине они залегают.

Если ваш участок расположен на холме или любой другой возвышенности, и ко всему прочему вы не расположены на ее склоне, то с большой долей вероятности неприятности, связанные с грунтовыми водами, вас никак не коснутся. Во всех остальных случаях нужно будет воспользоваться одним из предложенных способов.

- Первый способ. Походите по округе и узнайте, нет ли, рядом водоемов, рек и болот. Если такие имеются и окружающий рельеф представлен равниной, то УГВ будет достаточно высоким и, скорее всего, подтопления вам не избежать. Сразу подумайте о будущих проблемах, есть ли у вас возможности для организации правильного дренажа.

- Второй способ. Сходите к соседям, у которых есть колодец. Попросите разрешения воспользоваться им. Найдите обычную веревку, сделайте на ней отметки маркером, привяжите к концу что-нибудь тяжелое. Спускайте вниз, как услышите всплески воды, поднимайте. Рулеткой рассчитайте полученное значение, не забывая вычесть высоту колодца. Важно делать расчет, когда скважина полностью заполнена и из нее не отбиралась вода, как минимум в течение суток.

- Третий способ. Самостоятельно определить уровень залегания подземных вод можно и с помощью обычного садового бура. Сделайте отверстие глубиной в 2 метра, подождите день. Если оно заполнится водой, с помощью мерного шнура определите точную глубину водоносного слоя и запишите это значение, оно еще пригодится. Если же дыра оказалась сухой, то теперь выкопайте яму глубиной в 2 метра и повторите первый шаг. В случае, когда даже на этой глубине не оказалось воды, вас можно поздравить, так как вы избежали всех проблем, связанных с подтоплениями.

Геология

Провести инженерное изыскание верхних слоев грунта немного сложнее, так как для изучения потребуется больше знаний, а для проведения работ – больше сил.

Вам необходимо выкопать ямы по углам и в центре участка глубиной около 2-3 метров, для того чтобы можно было оценить почвенный профиль. После того, как выкопаете необходимые отверстия и выровняете стенки, сфотографируйте почвенный разрез, запишите последовательность слоев и сделайте для себя пометки особенностей каждого пласта.

На самом верху, в абсолютном большинстве случаев, расположен рыхлый темный плодородный слой почвы глубиной не более 15 см. При строительстве фундамента он обязательно удаляется, из-за своей неоднородности и наличия большого количества органики.

Далее приходится иметь дело с песчаными и глинистыми слоями. Наиболее предпочтительными в строительстве являются песчаные и супесчаные почвы, так как чем меньше фракция и выше дисперсность, тем лучше грунт впитывает влагу, а значит хуже всего подходит для строительства. Глинистые грунты избегают именно из-за этих качеств – они дают неравномерную усадку, глубоко промерзают и легко поднимают/опускают постройку, под влиянием сил морозного пучения. Если в котловане преобладают такие почвы, обязательно создается песчано-гравийная подушка.

Для того чтобы определить тип грунта, читайте нашу статью « Классификация грунтов, особенности и тонкости », в ней дается подробное описание каждого слоя с иллюстрациями.

Промерзание грунта

Один и тот же грунт при разных температурных условиях, может обладать диаметрально-противоположными свойствами, поэтому этот фактор обязательно нужно учитывать при определении глубины заложения фундамента. Соответственно, появляется третий важный показатель, который необходимо знать – глубина промерзания грунта (df).

Для того чтобы узнать точное значение этой величины, мы рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором глубины промерзания грунта. Усредненные значения, можно посмотреть на карте чуть ниже, она составлена на основании данных СНиПа 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет глубины заложения фундамента на нашем сайте не требует отдельного расчета показателя промерзания. Выберите в интерфейсе регион проживания и данные рассчитаются автоматически.

Как рассчитать глубину заложения фундамента?

После того, как у вас на руках будут все результаты, рассчитать глубину заложения фундамента самостоятельно не составит труда. Существует таблица из СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», сопоставляя данные с которой, можно узнать необходимую величину.

Наименование грунта под подошвой фундамента

Глубина заложения фундамента

Уровень грунтовых вод ≤ 2 м от глубины промерзания

Уровень грунтовых вод > 2 м от глубины промерзания

Скальные, крупнообломочные, гравий, пески (крупные, средние)

Не зависит от глубины промерзания

Не зависит от глубины промерзания

Пески (мелкие, пылеватые)

Не менее глубины промерзания

Не зависит от глубины промерзания

Супеси (текучесть IL < 0)

Не менее глубины промерзания

Супеси (текучесть IL ≥ 0)

Не менее глубины промерзания

Не менее глубины промерзания

Суглинки, глины (текучесть IL < 0)

Не менее глубины промерзания

Суглинки, глины (текучесть IL ≥ 0)

Не менее глубины промерзания

Особенности – советы

-

Старайтесь выбрать участок, на котором преобладают грунты крупных фракций (гравий, песок, супесь).

Минимальная глубина заложения фундамента – 50 см. При благоприятных геолого-гидрологических условиях, это величина принимается за стандартную.

По возможности, основание закладывать выше уровня грунтовых вод, иначе придется потратить много денег на создание качественного дренажа.

Как определить глубину заложения фундамента в различных грунтах

Оптимальная глубина заложения фундамента будет разной для всех типов грунта. Перед возведением сооружения необходимо точно определить вид грунта и проанализировать его состав.

Выбирая глубину заложения фундамента, нужно принимать во внимание такие факторы, как свойства грунтов, глубина промерзания, глубина залегания грунтовых вод. Об этих и других факторах читайте в этой статье.

Как определить глубину заложения фундамента

Чтобы правильно выбрать глубину заложения фундамента, нужно учесть следующие моменты:

- Особенности конструкции дома. Количество комнат, этажей, наличие или отсутствие подвала, материалы.

- Примерная величина нагрузки на фундамент сооружения.

- Глубина фундамента соседних зданий (если они есть).

- Степень пучинистости грунта в подошве фундамента.

- Максимальная глубина промерзания грунта в вашем регионе.

- Геологические и гидрогеологические особенности местности.

Как определить глубину промерзания грунта

Чтобы определить глубину промерзания грунта в вашем регионе, воспользуйтесь картой (глубина указана в сантиметрах):

Или вот такой таблицей:

Также имеется формула, по которой можно рассчитать глубину промерзания грунта для конкретной местности:

где d1 – значение нормативной глубины промерзания грунта, M – сумма абсолютных отрицательных значений среднемесячных температур, а d0 – величина, характерная для каждого типа грунта.

d0 берется из этой таблицы:

Пользуясь формулой, рассчитываем глубину промерзания грунта. К примеру, для глинистого грунта расчеты будут выглядеть так: d1=0.23*√14.7=0.88 м.

Как вид грунта влияет на глубины заложения фундамента

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо в точности определить вид и состав грунта, а также глубину залегания грунтовых вод и наличие остатков растительности. Растительный слой грунта нежелательно использовать в качестве подошвы фундамента, так как почва будет проседать неравномерно. Идеальным вариантом будет извлечь почву с остатками растений и заменить её гравием или крупным песком. В таком грунте глубина фундамента должна составлять примерно 50 см, или чуть более.

Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта.

Если грунт насыщен водой, его несущая способность снижается, а при промерзании образовываются вспучивания. Это приводит к деформации фундамента и трещинам несущих стен.

Лёссовидные суглинки при минимальной влажности имеют хорошую несущую способность, однако при попадании влаги быстро оседают даже под собственным весом.

В этой таблице содержится информация об оптимальной глубине заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы:

Для помещений, которые не будут отапливаться, глубина промерзания берётся на 10% больше чем среднее значение, а для помещений с отоплением нужно брать на 25 % меньше. Если фундамент закладывается под внутренние стены отапливаемого помещения, то глубину промерзания можно не учитывать.

Как конструкция дома влияет на глубину заложения фундамента?

На глубину фундамента влияют такие конструктивные особенности строения, как:

- наличие подвала;

- глубина фундамента соседних зданий (если они есть);

- подземные коммуникации и их глубина.

Если планируется подвал или приямки, то глубина фундамента должна быть минимум на 40 см ниже пола в этих помещениях.

Все участки фундамента желательно закладывать на одном уровне. Если такой возможности нет, то все переходы от одного уровня к другому рекомендуется делать в виде ступеней. Высота каждой ступени должна быть равна высоте фундаментного блока.

Если дом строится впритык к готовому сооружению, то фундамент необходимо закладывать на одном уровне с фундаментом этого здания.

Если под зданием проходят какие-либо коммуникации, то подошву нужно закладывать ниже их ввода. Это убережёт трубы от давления фундамента, а сама подошва не будет стоять на сыпучих грунтах, которые использовали для подушки коммуникаций.

Как уменьшить воздействие пучинистых грунтов на поверхность фундамента

Если закладывать фундамент на глубину ниже промерзания грунта, это исключит давление мёрзлого грунта на подошву. Но пучение, тем не менее, будет негативно влиять на поверхность фундамента. Это влияние можно свести к минимуму, выполним следующие работы:

- Устройство дренажа по периметру фундамента.

- Сужение фундамента кверху, придание ему формы трапеции.

- Заполнение пазух фундамента непучинистым грунтом.

- Изготовление защитного слоя на боковых поверхностях фундамента с использованием материала, который имеет небольшой коэффициент трения.

Распространенные ошибки

- Пренебрежение остатками растительности. Растительный слой нужно обязательно удалить. Убрать 15 см будет достаточно.

- Возведение строения на чернозёме. Структура чернозема не подходит для возведения на ней фундамента. Мягкий слой необходимо также убирать.

- Возведение фундамента без армирования. Армирование поможет дольше сохранить в целости как фундамент, так и само строение. Выполняйте армирование как можно ближе к верху и низу фундамента.

Новичкам в строительстве не всегда удается точно определить оптимальную глубину для фундамента, поэтому если какой-нибудь фактор вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем на последующих этапах строительства.

Влияние глубины промерзания грунта на выбор фундамента здания

Основная причина разрушения, деформации и неустойчивости здания – воздействие силы морозного пучения грунта на фундамент. Сила морозного пучения грунта зависит от глубины его промерзания и глубины грунтовых вод в районе строительства.

Сила пучения иногда настолько сильна, что может нарушить постройку. Эта сила составляет от 10 до 15 т/м². На площадь в 10 м² действует сила пучения в размере 100 – 150 т. Грамотное возведение фундамента – единственное, что может противостоять такой силе.Перед тем, как возводить фундамент, необходимо знать:

- тип грунта;

- глубину промерзания почвы;

- уровень грунтовых вод.

Характеристика типов грунта

- Скалистый – самый удобный вид грунта. Он не вспучивается, не размывается и не проседает. Возводить фундамент можно на поверхности скалистого грунта, без заглублений и вскрытия.

- Хрящеватый – в этом виде грунта присутствуют обломки камней, прожилины гравия. Для строительства фундамента необходимо заглубление в 1,5 м.

- Песчаный – такой вид грунта подвержен проседанию (сильному уплотнению под нагрузками). Однако он не восприимчив к пучению при промерзании, так как не задерживает в себе воду. Закладывать фундамент рекомендуется на глубине от 40 до 70 см.

- Супеси и суглинки – нечто среднее между песчаными и глинистыми. В них содержится от 3 до 30% глины. Супесь – грунт, в котором содержится менее 10% глины. Суглинки – грунт, содержащий в себе 10 – 30% глины.

- Глинистые – самые неподходящие виды грунта для строительства фундамента. Такие грунты вспучиваются, размываются и проседают. При строительстве на глинистых грунтах фундамент закладывают на всю глубину промерзания.

Грунтовые воды – подземный слой воды, первый от поверхности почвы, находящийся выше водоупорного слоя (слой грунта не пропускающий воду, и не дающий ей просочиться глубже). Уровень грунтовых вод пополняют близлежащие озера и реки, таяние снега и осадки. Глубина их залегания, мощность и количество непостоянны, и меняются в зависимости от времени года и количества осадков.

Уровень грунтовых вод – один из ключевых факторов при строительстве фундамента. Чем выше этот уровень, тем меньшая несущая способность фундамента. Так же возникают проблемы в строительстве подвалов и цокольных этажей (существует постоянная опасность затопления). При высоком уровне влажности внутри помещений появляется плесень, которую сложно вывести.

Перед возведением фундамента нужно узнать глубину залегания грунтовых вод на вашем участке.

Глубина залегания до 2 м считается высокой. Высокий уровень характерен для болотистой местности, берегов рек и озер, низин склонов.

Низкий уровень, это залегание грунтовых вод глубже 2м. Такой уровень хорошо подходит для возведения фундамента любой глубины.

Уровень грунтовых вод можно определить несколькими простыми способами:

- По уровню воды в соседних колодцах. Это самый точный метод (колодцы 5 – 15м в глубину черпают воду с грунтовых вод, потому уровень воды в таком колодце будет соответствовать общему уровню грунтовых вод на участке).

- Просверлив грунт садовым буром на глубину 2-2,5 м. Если вода в лунке скапливается – уровень грунтовых вод высокий. Если лунка сухая – можно смело возводить фундамент.

Важно: если на участке высокий уровень грунтовых вод, эту проблему можно обойти рядом действий для понижения этого уровня. Нужно обустроить сточные канавы и дренажные системы, по которым вода будет отводиться за территорию участка.

Силы, которые действуют на фундамент

Летом фундамент подвержен двум силам:

- давление здания на фундамент;

- сопротивление грунта.

Зимой схема влияния силы на фундамент меняется. Кроме нагрузки на фундамент со стороны здания и сопротивления грунта, на фундамент действует сила морозного пучения, которая вредит фундаменту и всему зданию. Замерзая, грунт увеличивается в объеме. Начинается выпирание частей фундамента, заклинивание дверей, перекос стен и их наружное растрескивание.

Виды фундаментов:

- Ленточный – фундамент прямоугольной формы с поперечным сечением по периметру стен строения. Фундамент подходит для строения на неоползневых, непросадочных грунтах.

- Столбчатые – недорогой и распространенный вид фундаментов. Подходит зданиям с легкими стенами. Столбчатые фундаменты дешевле в 1,5 – 2 раза, чем ленточные. Основа такого фундамента – столб. Он может быть железобетонным, бетонным, кирпичным, каменным и деревянным.

- Плитные – сооружаются на просадочных и пучинистых грунтах. Состоят из монолитной железобетонной плиты, расположенной по всей плоскости строения. Плитный фундамент выравнивает любые горизонтальные и вертикальные перемещения почвы.

- Свайный – самый дорогой вид фундамента. Используется на оползневых и просадочных грунтах. Главная составляющая этого фундамента – свая. Сваи бывают: задавливаемые, буроинъекционные, буронабивные и забивные.

Заключение

Выбирая участок под застройку, соберите максимально возможное количество сведений о характере грунта, глубине промерзания и глубине залегания грунтовых вод. Если выбор фундамента вызывает сомнения, проконсультируйтесь с профессионалом.

Фундамент. Расчёт глубины промерзания грунта.

Перед строительством загородного дома, когда речь идёт о полнозаглубленном фундаменте, часто возникает вопрос о глубине промерзания грунта. Ведь важно заложить такой фундамент ниже глубины промерзания, дабы его не выперло зимой.

В моём регионе (московская область) при строительстве дачных домов раньше применяли в основном именно полнозаглубленные столбчатые фундаменты, а для сараев — плавающие мелкозаглубленные. Это не требовало больших объёмов раствора и привлечения какой-либо сторонней техники.

Мелкозаглубленный фундамент для сарая с заменой грунта под столбом на песок до глубины промерзания. Мелкозаглубленный фундамент для сарая с заменой грунта под столбом на песок до глубины промерзания.В последнее время ассортимент фундаментов значительно расширился. Для домов у нас делают и полнозаглубленные ленты, и плавающие плиты, и даже какие-то комбинированные конструкции. Для лёгких веранд используют винтовые сваи. Тем не менее, я думаю, что небольшой двухэтажный каркасник для жизни имеет смысл поставить по-старинке, на старые добрые проверенные полнозаглубленные столбы.

Замечу, что сегодня намечается тенденция отхода от огромных домов (модных в 90-е и нулевые, которые строили в расчёте на своих детей), в пользу более практичных небольших домов, что называется, для сегодняшней семьи, поскольку дети, как показывает практика, всё равно хотят потом всё ломать и строить своё по своему вкусу согласно последним веянием моды и технологий. Поэтому небольшие каркасники на столбах снова потихонечку входят в моду и вполне себе актуальны.

Столбчатый фундамент проще, дешевле лент и плит, да и к тому же появляется много места под домом для хозяйственных нужд (хранения труб, уголков, досок и т.п.), что важно в реальной загородной жизни. Да и нет проблем с влагой, от которой часто страдают полы в ленте, даже если в ней предусмотрены продыхи.

Полнозаглубленный фундамент на ленте или столбах лучше ставить там, где водоносный слой расположен, как минимум, на полметра ниже глубины промерзания. Иначе такой фундамент может утонуть в вязком водоносе, или его придётся делать не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы достичь требуемой несущей способности. В местах, где грунтовые воды высоки, наверное, лучше использовать мелкозаглубленные плавающие, или наоборот, глубокие свайные фундаменты.

Считаем глубину промерзания

Обычно старожилы приблизительно знают среднюю глубину промерзания в своём регионе, но эта цифра может быть очень неточной. Даже для московского региона температурные условия сильно отличается на севере, юге, востоке и западе. Кроме того, на глубину промерзания сильно влияет тип грунта. По просторам Интернета гуляет вот такая карта московской области. На мой взгляд, довольно сомнительная. Вероятно, она сделана на основе промеров за какой-то определённый год. Но эта карта показательно характеризует реально возможный разброс глубин:

Более статистически верно, но слишком приблизительно можно определить глубину промерзания грунта и по карте всей территории России:

Но лучше, конечно, рассчитать глубину промерзания самостоятельно, исходя из реально имеющихся геологических условий и статистических температурных показателей.

Пример расчёта, который может дать более точный результат, чем сомнительные или приблизительные карты, я приведу для моего случая. Расчёт очень простой, и каждый сможет применить его для своих условий.

Мой участок фактически находится в московской области (западо-юго-запад), а юридически — в Новомосковском АО. Для этого района Москвы в СП 131.13330.2018 (п.5.1) есть данные температур по месяцам. Если вашей территории в таблице нет, следует взять ближайшую, а при равноудалённости от таковых — с наименьшей среднегодовой температурой.

Грунт у меня — суглинок. Среднегодовая температура — положительная. Глубина промерзания — менее 2,5 метров. Для этих условий согласно СП 22.13330.2016 (п.5.5.3) для расчёта нормативной глубины промерзания грунта используется простая формула:

ГлубПромерз = Грунт × √ СумОтриц

- Суглинки — 0,23

- Супесь, мелкий песок — 0,28

- Средний, крупный песок — 0,30

- Крупнообломочный грунт — 0,34

СумОтриц : сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур согласно СП 131.13330.2018 (п.5.1) за год в НАО — 8,6 + 7,3 + 2,1 + 1,2 + 5,9 = 25,1

Подставляем оба значения в формулу:

ГлубПромерз = 0,23 × √25,1 = 1,15 м.

Таким образом, глубина нормативного промерзания грунта в моём регионе — 1,15 м.

Кроме того, согласно СП 22.13330.2016 (п.5.5.4) , для получения расчётной глубины промерзания грунта эту цифру нужно ещё умножить на коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, которое будет стоять на этом фундаменте. Мой дом зимой может быть на консервации и неотапливаемым, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений и положительной среднегодовой температуры, коэффициент будет равен 1,1:

1,15 × 1,1 = 1,265 ≈ 1,3 м .

Глубина промерзания и глубина заложения

Итак, мы выяснили, что реальная глубина промерзания грунта у столба моего фундамента может достигать 1,3 метров. Стало быть, и фундамент следует закладывать на 1,3 м? Не совсем так. Глава 5.5 СП 22.13330.2016 описывает различные нюансы в зависимости от уровня грунтовых вод и прочих условий, и её следует прочитать целиком, но в целом, да, в моём случае для дачного домика согласно нормативам достаточно глубины заложения 1,3 метра.

Вместе с тем, поскольку дом мы делаем себе, и за перерасход средств нас не накажут, следует принять во внимание ещё несколько нюансов, а именно:

- Мы рассмотрели фундамент, как часть уже готового дома, но что если он останется на зиму без нагрузки? Его может зацепить и выпереть при пучении бокового грунта

- Мы основывались на усреднённых значениях температур, но зимы могут быть разными.

- Мы основывались на простой геологии, что суглинок у нас равномерный. Но везде есть свои геологические особенности.

В связи с вышеизложенным, позволю себе некоторые умозаключения. Я думаю, что фундаментные столбы лучше погрузить сантиметров на 20 в непромерзающую часть грунта, причём эта часть столба должна быть забетонирована без опалубки, чтобы она была максимально неровной и зацеплялась стенками за грунт, что будет дополнительно удерживать столб от выпирания. Одновременно с этим вся остальная часть столба должна быть максимально гладкая, чтобы пучинящийся грунт скользил по ней и не мог зацепить и выдавить столб вверх. Более того, нижнюю часть столба имеет смысл расширить, чтобы увеличить его несущую способность (особенно, если делаете на глазок, без расчётов).

То есть, в моём случае, имеет смысл закладывать столбы на глубину 1,3 + 0,2 = 1,5 метра. Этим же я защищу фундамент и от особо холодных зим.

Теперь, что касается геологии. На моём участке водоносный слой начинается на глубине 2 метра. Свод мягкого водоносного слоя состоит из твёрдой спрессованной глины, что было неоднократно подтверждено при бурении ям для других построек, в т.ч. фронтального забора. При закладке фундамента мне имеет смысл опереться именно на этот свод, а не пробуриваться сквозь него до мягких водоносных глин.

Схема заложения столба фундамента (кликабельна) Схема заложения столба фундамента (кликабельна)В случае, если я погружу столбы на рассчитанную выше глубину 1,3 + 0,2 = 1,5 метра, то толщина слоя твёрдой глины до водоноса будет около полуметра. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы считать сечение и количество столбов, исходя из твёрдости именно этого слоя. Кстати, для облегчения таких подсчётов в Интернете есть много онлайн-калькуляторов.

На этом всё. Делитесь своими соображениями в комментариях, ставьте лайки (или дислайки, если надо — любая ваша активность сказывается положительно на канале), подписывайтесь! Удачи!

Как определить глубину промерзания грунта в вашем регионе и зачем нужно её знать (таблица и видео в статье)

Если сказать мудрено, то глубина промерзания составляет: корень квадратный, извлеченный из суммы среднемесячных отрицательных температур, перемноженный на коэффициент для конкретного грунта (понятно, что не понятно, для это есть таблица и я записал видео ниже).

Видео как избежать мостика холода

В конце статьи второе видео, на котором показано как понизить грунтовые воды на участке, как копается котлован, выставляются отметки.

Для чего нужно знать уровень промерзания в своём регионе при строительстве? Все очень просто. Сейчас существует много способов, с помощью которых можно определить тип грунта на участке. И научных, и «дедовских», и с привлечением современной техники. Самый простой из них – сделать несколько глубоких ям по всей территории участка и рассмотреть срез почвы.

Примечательно, что через небольшое расстояние, у следующей скважины (если вы делаете геологию грунта), грунт может быть совершенно другим, бывает и такое, что до вас на участке был пруд, а его засыпали насыпным грантом, но которому строить не рекомендуется. Или под землей в целом был раньше уклон, или что-то еще, все это влияет на плотность грунта, на его несущие способности, и конечно же влияет на глубину промерзания . Опираясь на эти результаты, можно определить тип фундамента и глубину его закладывания, в таблице все понятно.

Таблица для определения промерзания грунта в регионах Таблица для определения промерзания грунта в регионахДля определения промерзания грунта можно воспользоваться данной таблицей, либо картой, где по регионам указана глубина промерзания.

Для чего необходимо знать глубину промерзания?

Ваш фундамент и та постройка, под которую вы его сделали, прослужит долго здание не осядет, не будет промерзший грунт не будет пучить фундамент, так как заложен ниже уровня промерзания. Если будет соблюдено правило: глубина промерзания не должна превышать глубину заложения фундамента или необходимо будет делать понижение грунтовых вод, чтобы смёрзшаяся вода не стала выдавливать ваш фундамент (и не разрушила его) .

Для любого фундамента делаются геологические изыскания, как минимум две скважины, там и вода указывается и уровень залегания грунта.

Так выглядит геология грунта 2 скважины Так выглядит геология грунта 2 скважиныЕсли все-таки глубина промерзания оказалась больше уровня грунтовых вод, это негативно скажется на фундаменте, на основание будет оказывать воздействие не только вертикальная нагрузка от постройки, но и также создастся дополнительное давление на боковые поверхности в виде морозного пучения.

Если все расчеты будут выполнены верно, то воздействие на фундамент будет минимальным, эффекта "выталкивания" постройки не будет, следовательно, фундамент не будет просаживаться и будет служить длительное время, а стены постройки не будут перекашиваться.

Прежде чем построить фундамент, важно знать следующее:

1. Повторюсь, важно определить тип грунта и насколько глубоко грунтовые воды - это самое важное и первое, что нужно сделать!

2. Обязательно срезаем растительный слой в местах строительства (чего бы вы не строили).

3. Не использовать для строительства для подсылающих слоев чернозём , он слишком мягкий для основания, наполняется водой (часто с глиной, бывает пучинистый), фундаменты и ведет себя непредсказуемо на такой основе, нужно использовать инертные материалы для основания: песок и щебень с их послойным уплотнением. обычно для основания используется такое основание (см. картинку).

Если вы не уверены в том, что правильно определили глубину заложения фундамента, лучше лишний раз проконсультироваться со специалистом. Так вы не допустите ошибок на следующих этапах строительства, ведь фундамент - это основа вашего здания.

ВАЖНО! Всегда отводить воду от фундаментов, так как вода имеет очень разрушительную силу , она может подмывать грунт под фундаментом и разрушать сам бетон.

Читайте также: